ग्रंथ में बताया गया है कि नग्न साधुओं के आचरण से भयभीत सेठानी के अनुरोध पर कुछ साधुओं ने कपड़े का छोटा टुकड़ा धारण करना स्वीकार किया, जिससे उनके नग्नत्व को छिपाया जा सके। इस प्रकार का व्यवहार मथुरा के पुरातात्विक साक्ष्यों में भी अंकित मिलता है, जिससे ‘अर्धफालक’ परंपरा की पुष्टि होती है।

इस प्रकार, भद्रबाहु चरित्र केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जैन सम्प्रदाय के विभाजन, सामाजिक बदलाव और ऐतिहासिक घटनाओं की प्रमाणिक प्रस्तुति है। श्री रत्ननंदी द्वारा रचित यह कृति एक ऐसी अमूल्य धरोहर है, जो जैन धर्म के ऐतिहासिक क्रम और विचारधारा को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

संयम जीवन की पूर्णता

भद्रबाहुजी ने अपने गुरु गोवर्धनाचार्य से दीक्षा प्राप्त कर संयमित जीवन का आरंभ किया। दीक्षा ग्रहण के साथ ही उन्होंने सभी भोगों और संसारी मोहों का त्याग कर दिया। वे दिगंबर मुनियों के लिए आवश्यक मूलगुणों जैसे वस्त्रत्याग, लोंच (बाल खींचना), पृथ्वी पर शयन, अस्नान, एक भुक्त आहार, दंतधावन का त्याग इत्यादि का पालन करते हुए अपने जीवन को तप, त्याग और साधना में समर्पित कर दिया। उनके संयम जीवन में उन्होंने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और 12 अंग आगमों की सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त की। उनका जीवन शील, ज्ञान और तप का अद्वितीय उदाहरण बन गया।

परीषहों की विजय

भद्रबाहुजी ने 22 परीषहों (तपों में आनेवाली कठिनाइयों) को भी सहज भाव से स्वीकार किया और जीत प्राप्त की। चाहे वह भूख हो, प्यास हो, ठंड-गर्मी हो, उपेक्षा हो, अपमान हो या कष्टप्रद परिस्थितियाँ – वे कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने आत्मा की प्राप्ति हेतु प्रत्येक परीषह को तप के माध्यम से सहन किया।

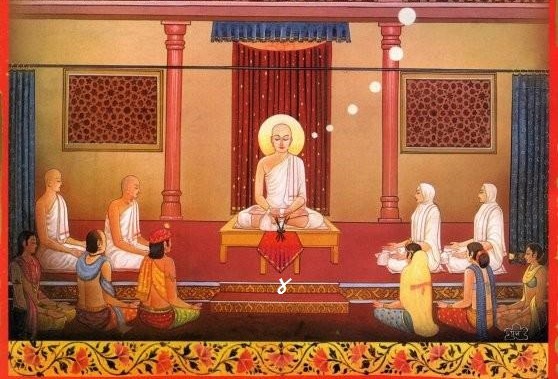

आध्यात्मिक प्रभाव और पूजन

उनकी साधना और तप की ख्याति से देवगण भी प्रभावित हुए। प्रातःकाल में जब वे ध्यान या कायोत्सर्ग करते, तो देवता आकर उनका पूजन करते थे। भद्रबाहुजी के तेज, तप और ज्ञान से लोक और अलोक दोनों प्रभावित हुए।

उनकी आभा ऐसी थी कि वे चन्द्रमा को लज्जित करनेवाली शीतलता, सूर्य को पीछे छोड़ देनेवाली दीप्ति और सुमेरु को भी नीचा कर देनेवाले धैर्य के प्रतीक बन चुके थे। उनका चरित्र तप और ज्ञान का मूर्त स्वरूप बन गया।

आचार्यपद की प्राप्ति

कुछ वर्षों बाद उनके गुरु गोवर्धनाचार्य ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में आचार्यपद पर प्रतिष्ठित किया। यह कोई सामान्य पद नहीं था, बल्कि उस समय के समस्त साधु-संघ की आध्यात्मिक और शिक्षणीय सर्वोच्च जिम्मेदारी थी। भद्रबाहुजी ने इसे स्वीकार कर, संघ के संगठन, साधना की मर्यादाओं और ज्ञान की परंपरा को नए शिखर पर पहुँचाया। वे ज्ञान के सूर्य बनकर तपोभूमि को आलोकित करने लगे।

जैनधर्म का प्रकाश स्तंभ

भद्रबाहुजी उस युग के अंतिम श्रुतकेवली माने जाते हैं, जिन्होंने जैन धर्म के सम्पूर्ण 12 अंगों का ज्ञान कंठस्थ किया था। उनके बाद यह परंपरा लुप्तप्राय होने लगी। इस कारण उनके जीवन और कार्य को विशेष ऐतिहासिक महत्व प्राप्त है। उनकी वाणी और उपदेशों से अनगिनत साधु-साध्वियों, श्रावक-श्राविकाओं ने मोक्षमार्ग की ओर अग्रसर होने का प्रेरणा पाई।

विनम्रता और गुणशीलता

इतने महान तपस्वी और ज्ञानी होने के बाद भी भद्रबाहुजी अत्यन्त विनम्र और शान्त स्वभाव के थे। वे सदा दूसरों के हित की बात करते, प्रिय और हितकर वाणी बोलते। उनका जीवन एक चलते-फिरते जिनशासन का स्वरूप बन गया था।

भद्रबाहुजी के जीवन से यह सिद्ध होता है कि पुण्यकर्म के उदय से ही उत्तम वंश में जन्म, अद्वितीय रूप, निर्मल बुद्धि, श्रेष्ठ गुरु की कृपा और ज्ञान-तप में सफलता प्राप्त होती है। वे इस सबके मूर्तिमान उदाहरण बनकर जैन परंपरा में अमर हो गए।

यह प्रकरण इस बात का प्रेरणादायक सन्देश देता है कि मनुष्य जीवन अत्यन्त दुर्लभ है और यदि इस जीवन में संयम, तप और धर्म का मार्ग न अपनाया जाए तो यह जीवन व्यर्थ है। भद्रबाहुजी की तरह ही हर व्यक्ति अपने जीवन में त्याग, सेवा, ज्ञान और तप की भावना को अपनाकर आत्मकल्याण की दिशा में अग्रसर हो सकता है।

भद्रबाहुजी का जीवन केवल इतिहास नहीं, बल्कि आज के युग के लिए भी एक संदेश है – कि कठिन साधनाओं, तप और ज्ञान के द्वारा आत्मा का कल्याण संभव है। संयम और त्याग से जीवन को अर्थ मिलता है। वह समर्पण, वह साधना, वह ज्ञान का तेज, जो भद्रबाहुजी के जीवन में दिखता है, वह हर साधक के लिए दीपस्तंभ बन सकता है।

वे न केवल जैन परंपरा के गौरव हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति के भी महान ऋषि हैं, जिन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि तप, ज्ञान और विनय के बल पर जीवन को कितना ऊँचा उठाया जा सकता है।